美容スペシャリストな自分になるために

体の芯から温めて疲労回復!上手な温泉の入り方とは?

寒い季節になると体調を崩してしまうことも多々ありますよね。年末に向けて仕事が忙しくなり、気付かぬうちに肩が凝ってしまったり寝不足になってしまったり、そのような事が積み重なって体の不調とつながります。

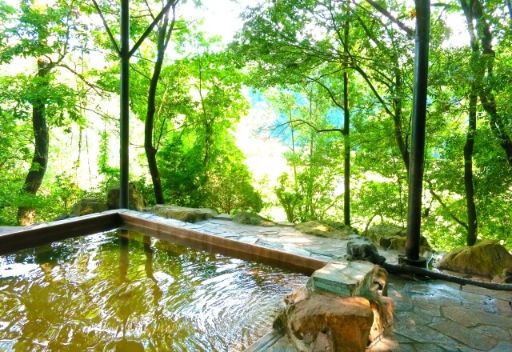

そんな時は、休日を使って温泉旅行に行くのも良いですね。体の不調や肩こり、腰痛は「冷え」が原因となることが多いのです。ゆっくりと体の芯から温めて疲れた体をほぐしていきましょう。

ここでは、疲労回復に効果的な入り方や安全に入浴できる方法などを説明していきます。是非、取り入れてみてくださいね。

安全な温泉入浴方法

温泉が持つ効果や効能はさまざまです。効果や効能を調べてから、どこの温泉に入るか選ぶと良いでしょう。しかし、日頃から温泉に入る習慣がないとのぼせてしまったり、気分が悪くなって倒れてしまったりと、危険が多少なりともあることを忘れずにしておきましょう。

せっかく温泉に行くのであれば、安全に入浴し効果や効能を最大限に活かしたいですよね。温泉に入る時は無理をせず、様子をみながら入浴しましょう。

水分補給を忘れずに

絶対に必要なのが、入浴前後の水分補給です。「露天風呂だし外は寒いから大丈夫!」なんて油断していてはいけません。

温泉に入ると自然と発汗し血液粘度が高まります。血液はドロドロな状態になりますので、入浴前後や入浴の途中に水分を摂るようにしましょう。

ここで注意したいのが「アルコール」です。泊まりで温泉宿に宿泊する場合、お酒を飲んでから温泉に入る事があると思います。温泉に入る場合は、きちんと酔いを覚ましてから入るようにして、お酒ではなく「お水」や「スポーツドリンク」「ビタミン飲料」で水分補給をしてくださいね。

かけ湯をしてから入浴

湯船につかる前にかけ湯を必ず行いましょう。かけ湯をするのは体の汚れを落とすためだけでなく、温泉の泉質や温度を体にならしてから入るためでもあります。

基本的な事でもありますが、いきなり首あたりからかけ湯を流すのではなく、心臓から遠い足先からかけていくようにしましょう。思っていたより熱いお湯だった場合に、火傷してしまう恐れもありますし体がびっくりしてしまいます。お湯の温度を確かめてからかけ湯を行うようにしましょう。

頭に濡れたタオルをのせる

よく頭にタオルをのせて温泉につかっている人を見かけますよね。温泉街で販売している商品などにも、タオルを頭にのせて温泉につかるイラストがプリントされているなど、無意識に目にしていたのではないかと思います。

持参したタオルをお湯につけないようにする為でもありますが、実はもうひとつ理由があったのです。濡らしたタオルを頭にのせることで、入浴中の危険を回避する事ができるのです。

「夏場の露天風呂」や「内湯」はのぼせやすく、友人とお風呂でつい長話をしてしまったり気持ちよくて眠ってしまったり、気付いたらのぼせてしまっていたなんて事もあるのです。そんな時に役立つのが、「冷たいタオル」。冷たい水などで濡らしたタオルを頭にのせて入浴すると頭に血がのぼってのぼせてしまうことを防いてくれるのです。

また、「冬場の露天風呂」は外が冷え込んでいるため脳の血管が収縮しています。そんな時には「熱いお湯をしみこませたタオル」が効果的です。季節に合わせて、濡れたタオルを活用してくださいね。

長湯せず分割して入浴

外が寒いから、しっかり温まっておきたいという気持ちから長湯をしてしまう人も多いと思います。長く入ると温かさが持続して湯冷めしないと思い込んでいる人もいるのではないでしょうか。

湯冷めしない入浴方法のコツは「分割浴」です。一気に長湯せずに、何回かにわけて浴槽からでて休憩を挟みます。この時に、水分が足りないと感じたらお水を飲むようにしましょう。何度も入ったり出たりするので、飲料水を用意しておくと良いですね。

入浴時には、温度や水圧、温泉の刺激から負担を軽減するために「足浴→半身浴→全身浴」の順で入るようにしましょう。

疲労回復に効果的な入浴方法

温泉は、「疲れている時」「リフレッシュしたい時」「体が痛い時」など、体の不調を感じた時に行くことが多いのではないでしょうか。温泉の効果や効能をしっかり活かせる入浴方法があれば、疲れた体も回復していくはず。「疲労回復」に効果的な入浴方法をいくつかご紹介します。

お湯と水風呂を交互に入る

疲労の原因のひとつが「ホルモンバランスの乱れ」。ホルモンバランスが乱れると、イライラしてしまったり疲れを感じてしまったり、何かと不調に感じてしまうのです。

膝から下に、お湯と水を交互にかけることで末梢血管が広がり疲労物質が排出されやすくなるので疲労回復につながります。この入浴方法を「温冷交互浴」と言い、お湯とお水を交互に体にかける事で引き締め効果も期待でき、ホルモンバランスを整えます。

水風呂は苦手という人も多いと思います。健康のためと思ってチャレンジしてみてはいかがでしょうか。水風呂を効果的に活用するためにも、湯船やサウナでしっかり温めたあとに入るようにしてくださいね。

ぬるめのお湯につかる

温泉は長湯すればするほど薬理効果が高まります。体が温まらないからといって熱めのお湯を選びがちですが、少しぬるめの温泉につかる事で体への負担の少なく長湯できるのです。

人間の体温に近い34~37℃程のお湯につかることを「不感温浴」と言います。入ると不思議な感覚がするのですが、自分の体温と同じくらいの温度なので熱いも冷たいも感じにくいのです。ですが、この不感温浴こそが余計な疲れを感じる事なく長湯できて疲労回復に効果的なのです。

熱いお湯に入って血管が拡張するような感覚もなく、ふわっと浮いているような感じでリラックス効果も期待できますよ。この不感温浴の効果を発揮するのが「二酸化炭素泉」と「放射能泉」です。この2種類の泉質は、温めてしまうと極端に成分が失われやすいため加温をしていない源泉そのままの不感温帯で提供している温泉が一番効果的でおすすめです。

サウナは湯船に入ってから

サウナも疲労回復に役立ちます。サウナで汗をかくことで体の老廃物が外に出てデトックス効果が期待できるのです。

大切なのがサウナに入るタイミング。デトックス効果を高めるためには、効率よく汗をかく事が重要となるので、まずは湯船でしっかり体を温めてからサウナに入るようにしましょう。湯船につからないままサウナに入ってしまうと、体の体温が上がるまでに時間がかかってしまいます。なかなか汗をかかず諦めてしまう人も多いのではないでしょうか。そんな時は、まず、湯船で温めてみてくださいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

温泉には様々な泉質があり、自分の体に合った温泉を見つけておきたいですよね。ただ温まるために入るのではなく、温泉の効果や効能をしっかりとみて効果を最大限に活かして入るようにしましょう。

季節によって体に受ける影響が異なり、体内の状態も気付かないうちに変化しています。温泉に入る時は、のぼせや立ちくらみなどにも注意して安全に入るようにしてくださいね。

全国各地にある温泉で上手な入浴方法を身に付けて健康な体を維持していきましょう。

この記事に関連するキーワード

関連求人を探す